开云 1940年梁实秋欲访问延安, 毛主席点名拒绝: 不欢迎梁实秋到延安

1940年初,重庆。国民参政会慰劳团正准备北上延安,名单里有个文人——梁实秋。电报突然从延安发来,毛泽东的态度异常明确:不欢迎梁实秋。如果一定

要来,只能用小米饭、高粱酒招待。这封电报,把一个文人和延安之间的恩怨,摆到了台面上。

从《新月》到鲁迅:文艺观撕开了口子

时间得往回拨十几年。

1926年12月15日,梁实秋在《晨报副刊》发了篇文章,谈卢梭的女子教育观。他认为卢梭说得对,女子就该当贤妻良母。文章一出,立刻有人骂他开倒车。但梁实秋不在乎,1927年又把这文章登了一遍,摆明了就是要坚持自己的观点。

鲁迅看到了。这位景仰卢梭的文坛前辈,忍不住动笔反击。《卢梭和胃口》《文学和出汗》,接连发出来,矛头直指梁实秋。一场论战,就这样拉开了序幕。

表面上是谈卢梭,实际上暗含的是对人性的不同认识。鲁迅不客气,梁实秋也不退让。1928年3月,梁实秋在《时事新报》上回了一篇《关于卢梭——答郁达夫先生》,算是第一次正面还击。

真正的交锋,从1928年开始。

那年,梁实秋从美国留学回来没几年,和徐志摩、闻一多在北平办了《新月》月刊。

新月派提倡"纯文学",讲究形式、品味、自我修养,希望把文学从政治里拔出来。梁实秋在创刊号上发了篇《文学的纪律》,一面嘲讽颓废浪漫,一面对"革命文学"横加批评。他认为,文学不该被政治"绑架",更不能被阶级斗争理论"指挥"。

这话说得不客气,矛头直指当时走上前台的左翼文学,包括鲁迅。

鲁迅不是会视而不见的人。他的回应直接刺向梁实秋立论的根。

那套"思想自由""文学独立"的说辞,鲁迅分析得透彻:说得好听是给文学松绑,实际上是为既有的社会秩序辩护,把"无产阶级的呐喊"说成"破坏审美",本质还是资产阶级立场的文化话语。

梁实秋不服。他又发文章,追问鲁迅的政治立场,甚至带着激将的意味:既然你支持革命文学,那就说清楚,你到底站在哪一边?

鲁迅的应对相当老辣。一面拆穿梁实秋"逼表态"的意图,一面继续拎出他言论背后隐藏的阶级立场。所谓"非政治的文学",在半殖民地半封建的中国,往往只是为旧秩序粉饰太平的手法。这一来,双方不仅在文体、方法上交锋,还把问题推到了阶级、革命与文艺方向的根上。

1929年,鲁迅刚翻译完苏联作家卢那察尔斯基的《文艺与批评》。梁实秋读完,直接批评这翻译"晦涩难懂",是"硬译""死译"。他在《新月》上发了两篇文章,《论鲁迅先生的"硬译"》和《文学是有阶级性的吗?》,一口气把翻译问题和文学阶级性问题都摆上了台面。

鲁迅当然要应对。1930年3月,他在《萌芽月刊》发表长文《"硬译"与"文学的阶级性"》。文章里,鲁迅的态度异常鲜明:在阶级社会里,断不能免掉所属的阶级性;无产者就因为是无产阶级,所以要做无产文学。

到了1930年5月,鲁迅发表了那篇著名的《"丧家的""资本家的乏走狗"》。这句评价,不仅留在了文章里,更被毛泽东等人视作对梁实秋文化立场的准确概括。文坛上的笔墨之争,就这样逐渐变成了国共两党在文化战线上的正面交锋。

1936年10月,鲁迅去世。这场持续了八年的论战,才算暂时告一段落。

抗战时期的梁实秋:参政、办报与"文学与抗战无关"之争

1937年7月,七七事变。北平陷落,梁实秋接到风声,知道自己被敌伪机构列入了侦缉名单。他匆忙搭上火车南下天津,又辗转去了南京。那时的南京已经多次遭受轰炸,政府机关忙着迁移,梁实秋在混乱中很难找到明确的位置。

教育部给他发了两百元生活费和一张船票,让他先往长沙"候命"。这份安排,既有点照顾名士的意味,也隐含着一种暧昧:他不是核心人物,却又不至于被完全忽视。

1938年7月,国民政府在汉口召开国民参政会。这个机构虽然没有直接实权,却是抗战时期"各界代表"的象征平台。经民社党主席提名,梁实秋当选为参政员。那一届参政会里,毛泽东、邓颖超、董必武等中共代表同样在列,国共双方在这里维持着表面的团结与协商。

参政会之后,《中央日报》迁到重庆复刊,梁实秋出任副刊主编。他的一篇《编者的话》,很快把自己推到了风口浪尖。

1938年冬月,复刊号上,梁实秋写道:现在抗战高于一切,所以有人一下笔就忘不了抗战。我的意见稍为不同。于抗战有关的材料,我们最为欢迎,但是与抗战无关的材料,只要真实流畅,也是好的,不必勉强把抗战截搭上去。至于空洞的"抗战八股",那是对谁都没有益处的。

从纯文艺角度看,这话不算全无道理。但放在那样一个举国抗战、民族存亡的关头,就显得格格不入。

舆论很快炸开锅。重庆文化界中许多左翼和中间派作家认为,这无疑是在为"与抗战脱节的文学"张目,削弱抗战文艺的号召力。

各种批评文章接连刊出,第一个开炮的是罗荪。12月5日,他在《大公报》发表《"与抗战无关"》,批判"某先生"。梁实秋第二天就在《中央日报》回敬了一文,题目也是《"与抗战无关"》。

老舍以"文艺界抗敌协会"的名义起草公开信,指责这类言论有损文化界的团结,阻碍抗战文艺的发展。可以说,梁实秋又一次站到了主流抗战文艺潮流的对立面,只不过这一次,不再是面对鲁迅个人,而是面对整个左翼文化阵营。

压力之下,梁实秋选择辞去副刊主编职务,搬去北碚避风。他又写文章为自己辩解,强调"文学不必时时处处挂着抗战招牌",但这类解释收效甚微。对于很多人而言,这种持续回避现实政治的文学主张,在特殊时期几乎等同于政治上的消极甚至倒退。

从三十年代初的文艺论战,到重庆的"文学与抗战之争",梁实秋在文化立场上的一条线已经勾勒得非常清楚:一贯坚持所谓"超政治""超阶级"的文学观,

对左翼文艺和革命文学持明显批评乃至敌对态度。这条线,恰恰与中共所倡导的文艺方向完全相反。

延安电报背后的政治考量:个人恩怨之外的统战博弈

1940年初,身居重庆北碚的梁实秋接到通知:参加"国民参政会华北慰劳视察团"。当时的国民参政会组织了这支视察团,计划用两个月时间前往华北前线,巡视部队、慰问将士。梁实秋被列为团员之一,一开始并不怎么想去,是在秘书长劝说下,觉得自己抗战以来一直待在后方,多少有些愧疚,这才答应随团出发。

慰劳团一路辗转,最终在1940年初抵达西安。按预定安排,西安视察之后,就要北上延安访问。

对于延安,梁实秋颇有兴趣。在友人讲述中,开云(中国)官方app下载延安是个"没有官僚气"的地方,老百姓可以直接和干部说话,这样的情形在国统区很难看到。他想亲眼看看,究竟是不是那回事。

慰劳团通过西安的八路军办事处,向延安方面发去访问请求,等待回复。几天后,经重庆转来毛泽东致国民参政会的电报。

电文大意是:欢迎参政会慰劳团到延安,但对梁实秋"到延安访问不表欢迎",倘若一定要来,只能以"小米饭、高粱酒"招待。电报里还点了另一个人的名——青年党的余家菊。

这种点名方式,在当时极少见。毛泽东在统战政策上向来强调团结一切可以团结的力量,哪怕是国民党内部的开明派、地方势力,只要有合作空间,一般都会尽力拉拢。为何偏偏要在电报里单独把梁实秋拎出来?

{jz:field.toptypename/}从表层看,可以解释为"嫌隙甚深"。鲁迅1936年10月19日,中共将其视为革命文化事业的旗帜,对鲁迅生前所遭受的攻击,记得十分清楚。梁实秋在三十年代指摘鲁迅、否定无产阶级文艺理论的那些言论,自然不会被忘记。对这样的文人,中共方面并不愿在自己的根据地里给予"声望加持"的机会。

不过,只从个人恩怨角度去理解,就未免简单。那几年里,国共关系已经从合作渐渐滑向对立。1939年至1940年间,蒋介石先后掀起三次"反共高潮",对中共军队实施军事和政治压迫。慰劳视察团这种名义上的"统一战线象征",在国民政府操作之下,往往被用作塑造舆论、配合其对中共施压的工具。

试想一下:如果慰劳团光明正大地进入延安,在那里所见所闻,却全都通过国民党控制的宣传渠道发布出去,中共很难保证信息不被剪裁、歪曲。若其中再夹杂着对延安文艺政策、政治氛围怀有成见的梁实秋,情况就更加复杂。

有意思的是,慰劳团内部并不是铁板一块。许多成员并不清楚梁实秋与鲁迅之间的那一段旧账,更不了解中共对他文艺立场的评价。当电报内容转达下来时,其他团员有些尴尬,也有些不解:一位文人,怎么就成了延安不愿接待的对象?

据当时一些回忆,梁实秋对这封电报颇觉难堪,情绪上难免郁闷。他后来倾向于把这件事看成共产党对他"私人成见"的表现。但从政治博弈的角度看,这样的理解其实偏了。延安方面拒绝的,不只是某个个体,而是慰劳团背后可能带来的政治后果。

共产党需要维护的是自己在统一战线中的独立地位,尤其要防止被人借自己根据地"做文章"。

在这种前提下,对慰劳团保持距离,甚至以点名拒绝的方式亮出立场,既是在表明态度,也是在提醒国民党方面:延安不是可以随便进出的"展示窗口"。

慰劳团成员最后决定放弃延安之行,转而前往咸阳参观"劳动营"。表面上,这是为照顾梁实秋的面子,避免一个团员在行程中被单独"拒之门外";深层看,也是缘于双方政治气氛的恶化,让这类象征性访问难以真正落实。

从结果来看,梁实秋这次"延安未行"的插曲,更大程度上是国共关系紧张下的一面镜子。

毛泽东在电报中用"小米饭、高粱酒"这样看似轻描淡写的说法,态度其实很坚决:接待,可以;政治上不信任的人,不在其列。

延安文艺座谈会:从文人之争到政治定性

1942年5月,延安。

毛泽东召集了一场文艺座谈会。这场会,后来被写进历史,成为中共文艺政策的重要转折点。

座谈会召开的背景,和延安文艺界当时的状况有关。1942年春天,是毛泽东一生中同文艺界接触最频繁的时期,仅4月这一个月里,有文字记载的就有一二十次。他和艾青谈话,问艾青:现在延安文艺界有很多问题,很多文章大家看了有意见,有的文章像是从日本飞机上撒下来的,有的文章应该登在国民党的《良心话》上,你看怎么办?

艾青说:开个会,你出来讲讲话吧。

毛泽东谨慎地问道:我说话有人听吗?

5月2日,延安文艺座谈会第一次会议召开。中共中央宣传部部长凯丰主持会议,毛泽东在会上发表了讲话。他指出:今天邀集大家来开座谈会,目的是要和大家交换意见,研究文艺工作和一般革命工作的关系,求得革命文艺的正确发展,求得革命文艺对其他革命工作的更好的协助,借以打倒我们民族的敌人,完成民族解放的任务。

5月16日,第二次会议。毛泽东整天都在认真听取与会者的发言,并不时地做着记录。

5月23日,最后一次会议。开始是大会发言,然后是朱德讲话,在朱德讲完后,毛泽东为会议作结论。

这个结论,后来整理成了那篇著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》。讲话联系延安文艺界存在的问题,提出了中国共产党解决这些问题的一系列理论和政策。重点是中国共产党领导的文艺是为什么人以及如何为工农兵服务的问题。

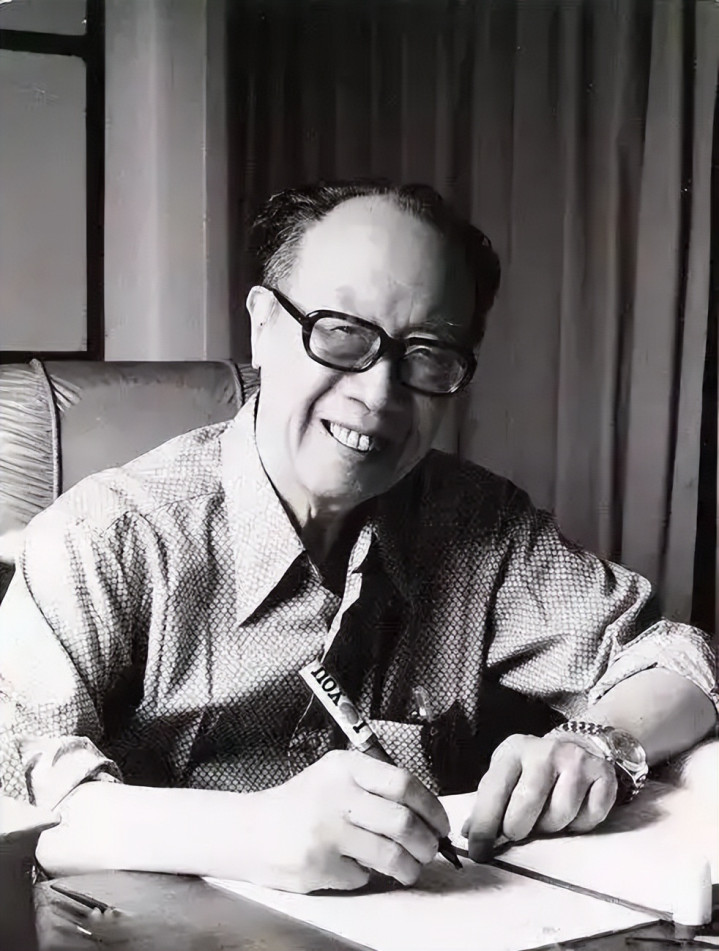

在讲话的注释里,梁实秋的名字出现了。注释写道:梁实秋(一九〇三——一九八七),北京人。新月社主要成员。先后在复旦大学、北京大学等校任教。曾写过一些文艺评论,长时期致力于文学翻译工作和散文的写作。鲁迅对梁实秋的批评,见《三闲集•新月社批评家的任务》、《二心集•"硬译"与"文学的阶级性"》等文。

1943年10月19日,距离文艺座谈会召开已经有一年半。毛泽东选择在鲁迅逝世七周年的纪念日,也是整风运动的高潮之时,将他的《在延安文艺座谈会上的讲话》在《解放日报》上全文刊发。这显示出对统一延安文艺思想的精心安排和深思熟虑。

在这篇讲话里,毛泽东再次提到了梁实秋,把他作为"资产阶级文艺"的代表人物来批判。说他"虽然在口头上提出什么文艺是超阶级的,但实际上是主张资产阶级的文艺,反对无产阶级的文艺"。

如果把1928年以来梁实秋与左翼文坛的冲突、1938年重庆的"抗战文学争论",和1940年这一封拒绝电报连成一线,就不难看出,中共方面对他的评价早已定型。不仅仅是"文风不合",而是站在对立阵营的资产阶级文艺代表。这种判断,直接影响了他在延安那边的"统战价值"。

从梁实秋个人命运看,被毛泽东点名拒绝访问延安,是其人生经历中的一件尴尬事,却也带有几分时代的必然。文化立场一旦与政治方向发生根本冲突,当事人不管是否愿意,都很难只以"文人自处"的姿态全身而退。

1949年,在那个人生与历史的重要转折关头,梁实秋选择了去台湾。这一选择,使他躲过了历次政治运动的迫害,不仅在学术上继续取得成就,而且能够家庭幸福,福寿双全。1967年,他完成了《莎士比亚全集》的翻译,成为中国翻译莎翁全集第一人。

1987年11月3日,梁实秋病逝于台北,享年84岁。

回头看这段历史,一封电报背后,是三十年代文坛论战的延续,是抗战时期文艺立场的分歧,更是国共两党在文化战线上的一次正面交锋。梁实秋的遭遇,既是个人选择的结果,也是时代洪流的必然。

备案号:

备案号: